■ようこそ 3Dスキャナの基礎技術資料ページへ このページでは、3Dスキャナの仕組みから主要な方式・種類などに関して基礎的な情報を幅広く解説してまいります。 ■ 目次 ■3Dスキャナで何ができるの?■~ 3Dスキャナの基礎技術資料 ~

このページにより3Dスキャナ技術に対して理解を深め、皆様の業務や研究の一助となれば幸いです。

■どんな原理・仕組みでデータを取得するの?■

■非接触式3Dスキャナのデータ取得方法■

・三角測量方式

・構造光(パターン投影)方式

・フォトグラメトリ

・時間飛行方式

■3Dスキャナの種類■

・固定タイプ の3Dスキャナの特徴

・ハンディタイプの3Dスキャナの特徴

・トラッカータイプの3Dスキャナの特徴

・その他のスキャナ

- 産業用CTスキャナ

- 産業用MRI

■3Dスキャンで扱われるデータ■

・点群データ

・メッシュデータ

・テクスチャデータ

・DICOMデータ

■3Dスキャナに使われる光源■

・光源の進化が3Dスキャナの性能向上を牽引

・どんな光源があるの?

・なぜ新しい光源が採用されているの?

・光源の特徴

- ブルーレーザー

- NIR(近赤外)レーザー

- 可視光(LED/プロジェクタ)

■ポイント■

3Dスキャナとは『実在する物体や空間の三次元形状をデジタルデータとして取り込むための装置』と定義されています。これまで実物からの3Dデジタルデータ化するには、ノギスやゲージなどで実物を手作業で計測し、3D-CADでモデリングするなど、専門的な知識が必要で非常に難しいものでした。■ 3Dスキャナで何ができるの? ■

3Dスキャナの登場で誰でも手軽に3Dデジタルデータ化ができるようになり、これらの工程に革新的な変化が起こり多岐にわたる分野で活用されるようになりました。

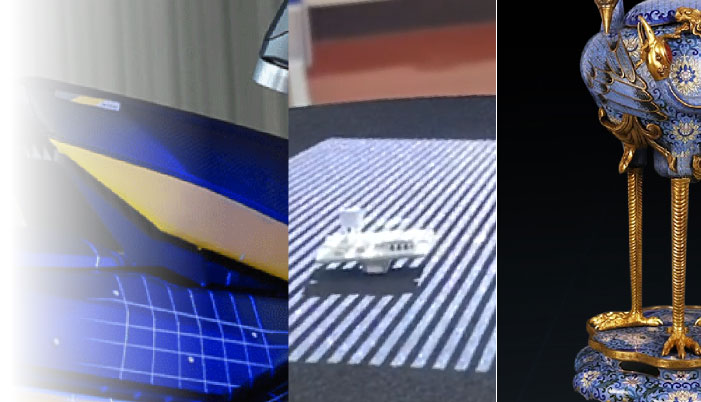

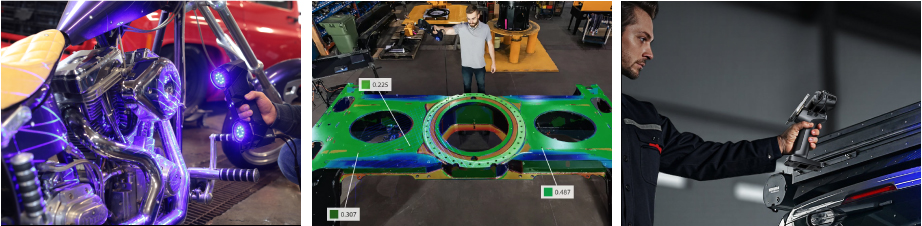

設計/リバースエンジニアリング

既存部品をスキャン・CADデータ化し、再設計や製品改良に活用

図面の無い機械部品の再製造や金型の設計/製造などにも

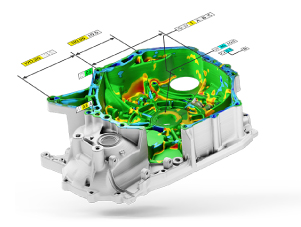

品質管理/検査

3Dスキャンしたデータと元となるCADデータを比較。

製品の寸法や形状を測定し、設計値との差異を検査

デジタルアーカイブ

貴重な文化財や歴史的資料をデジタル化し、劣化状況の記録や修復に活用します

医療/ヘルスケア

患者の身体をスキャンしカスタムフィットする義肢装具の設計のほか、インプラントや手術シミュレーションに

エンターテイメント

映画やゲーム制作で、キャラクターや背景のモデリングに活用

フィギュアや模型の原型、VR/ARコンテンツ製作にも

建築・土木・開発

BIM(Building Information Modeling)への活用、建物の詳細な情報管理やシミュレーション

設計図との差異比較

教育・学術・研究

教育現場での視覚的な教材。化石や遺跡遺物の詳細な分析や研究に活用。

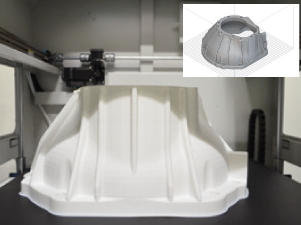

3Dプリント

3Dプリンタによる出力は最も活用されている例の一つです

その他

洋服や靴オーダーメイド。

事件/火災現場の証拠保全や状況分析。など…

■ どんな原理・仕組みでデータを取得するの? ■

3Dスキャナは、その計測原理によって大きく『接触式』と『非接触式』に分類できます。

それぞれに特徴があり、用途や対象物に応じて使い分けられています。

01『接触式3Dスキャナ』

01

対象物にプローブ(探針)を物理的に接触させ、その点の三次元座標を測定します。

プローブを動かしながら多数の点を取得したり表面形状をトレースすることで形状を取得します。 三次元測定機(CMM)やアーム式CMMがその代表例といえます。

直接対象物に触れながらの測定であるため非常に高精度なデータ取得が可能です。また、光の反射を利用しないので透明や光沢、黒ものの対象物でも安定した取得が可能です。

一方、プローブを物理的に移動させて取得していくためスキャン速度が遅く、広範囲の取得には不向きです。また、プローブが届かない領域の取得は困難であるうえ、デリケートな表面を持つ対象物では傷がつく可能性があります。

02『非接触式3Dスキャナ』

02

レーザーや光を対象物に照射しその反射や歪みを解析することで、対象物に触れることなく形状を取得する方法です。

高速測定が可能で対象物を傷つけないのが特徴です。また、光が届く領域であれば入り組んだ形状や複雑な形状でも取得することが可能です。

光を利用する特性上、取得環境の照明や日光の影響を受けやすく、透明や光沢、鏡面や黒ものの対象物に対しても苦手とされています(近年では克服されつつあります)。

スキャンされたデータにはノイズが含まれていたり欠損箇所が生じたりするため、専用ソフトによる編集処理が必要にまります。また、一般的に接触式のほうが高精度の測定が可能と言われています。

03非接触式3Dスキャナの台頭

03

光源やセンサーなどの光学系機器の飛躍的な発展により、近年では一般的に3Dスキャナというと『非接触式』を指すことが多なってきました。また、その取得方法も『三角測量方式』や『構造光方式』など様々な方式が存在し、3Dスキャナの種類も据え置き型からハンディタイプなど多岐にわたります。

次の節では『非接触式3Dスキャナ』のデータ取得方式について、その特徴を解説してまいります。

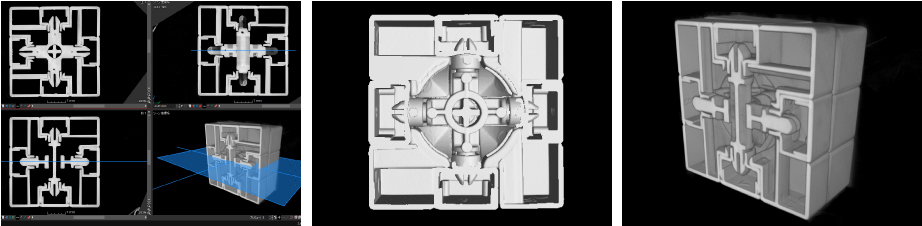

●三角測量方式(Triangulation Scanner) 三角測量方式の基本的な考えは、その名の通り三角形の幾何学的な原理を利用して対象物までの距離を測定する仕組みです。 ●構造光(パターン投影)方式(Structured Light Scanner) 構造光(パターン投影)方式は、三角測量方式の一種とも言える方式で、非接触式3Dスキャナで広く用いられている計測原理の一つです。 ●フォトグラメトリ(Photogrammetry) 対象物に対し様々な方向から撮影した複数の写真から3Dモデルを生成する技術であり、従来の3Dスキャナとは異なる技術的アプローチを取ります。 ●時間飛行方式(Time-of-Flight: ToF) 対象物にレーザー光を照射するとレーザーは反射されます。この反射されたレーザーをスキャナのセンサーで検知するまでの時間を正確に計測し、光の速度と反射までの時間(飛行時間)から距離を割り出すというシンプルな物理法則に基づきし三次元座標を取得していきます。 ●固定(据え置き)タイプの3Dスキャナの特徴 スキャナ本体を据え置き設置、もしくは、三脚や専用スタンドに取り付けてスキャナを固定した状態で対象物をスキャンします。対象物を回転台などに乗せて回しながら360度全体をスキャンするといった方法や、三脚タイプでは三脚ごと対象物の周りを移動・再設置しスキャンするなどの方法で運用されます。 ●ハンディタイプの3Dスキャナの特徴 対象物を移動させることなく、スキャナ側が動いてデータを取得できるため、移動が困難な対象物のスキャンや屋外・狭い空間など据え置き型では難しい環境下でもスキャンできることが最大のメリットと言えるでしょう。 ●トラッカータイプの3Dスキャナの特徴 トラッカータイプの3Dスキャナとは、レーザートラッカーと呼ばれる高精度な測定器(空間を認識する)とハンディタイプの3Dスキャナを組み合わせて使用するスキャナシステムを指します。レーザートラッカーがハンディタイプ3Dスキャナの位置を正確に追跡(トラッキング)しながら広範囲かつ高精度な3Dスキャンを可能にします。 ●その他のスキャナ--産業用CTスキャナ 産業用CTスキャナ(Computed Tomography:コンピュータ断層撮影)は、X線を利用して対象物の内部構造を非破壊で3Dデータ化する装置です。医療用CTスキャナと原理は同じですが、産業用では一般的にX線源と検出器を固定し、対象物を360度回転させながらX線を照射して透過画像を多数取得し、それらを専用のソフトウェアで再構成することで3Dデータを生成します。 ●その他のスキャナ--産業用MRI 医療現場で利用されているMRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴イメージング)と同様の原理を利用して、非破壊で物質の内部構造や組成、物理的特性などを可視化・分析する技術を応用した産業用のMRIです。物質中の原子核は小さな磁石のような性質を持っており、強力で均一な磁場の中で原子核中の物質が傾く様子を信号として捉えてデータ化していきます。 ●点群データ (Point Cloud Data) 3Dスキャナで対象物をスキャンした際に、はじめに取得される生データです。 ●メッシュデータ/ポリゴンデータ (Mesh Data/Polygon Data) 点群データを各種ソフトウェアが扱える立体形状に変換したデータです。 ●テクスチャデータ 3Dスキャナにおけるテクスチャデータとは、3Dモデルの表面に貼り付ける色や模様、質感といった視覚情報のことです。形状データ(メッシュデータ)だけでは基本的に単色の粘土細工のようなのっぺりとしたモデルになってしまいますが、テクスチャデータを組み合わせることで、よりリアルな3Dモデルを表現することができます。 ●DICOMデータ DICOM(ダイコム)データとは、医療用デジタル画像とその管理/通信情報を扱うための国際基準である「Digital Imaging and Communications in Medicine」の頭文字からとられたデータ形式で、CTスキャナやMRI、超音波診断装置や内視鏡など様々な画像診断装置で生成されるデータです。■ 『非接触式3Dスキャナ』のデータ取得方法 ■

対象物に点、または、ライン状のレーザー光を照射します。照射された光は対象物に当たり反射(反射スポット)します。スキャナにはレーザー光源から一定の距離を置いて斜めに設置されたカメラやセンサーがあり、その反射光を受け取ります。

このとき、レーザー光源・反射スポット・センサー間で仮想三角形が形成されます。

この仮想三角形により三角測量の計算が行われ、対象物までの距離と空間上の点の三次元座標(X,Y,Z)を算出します。

レーザー光は対象物に当たると、その表面の凹凸によって反射の方向が変わります。

受け取り側のセンサーでは、反射光が当たる位置が対象物までの距離に応じて変化します。この反射光がセンサーのどの位置に映るか(ズレ)を検出します。

例えばある距離から対象物にレーザーを照射したとき、光は対象物上で反射(反射ポイント①)し、センサーの特定の点(受光点①)に反射光が当たるとします。別の領域(反射ポイント②:形状が異なったため実質的に近くなったとする)にレーザーを照射したときはセンサー上の別の点(受光点②)に反射光が当たります。この位置変化を数値化し、三角関数の計算を行うことで、高精度な距離測定が可能になります。

点やラインで計測を行うため、後に解説する構造光(パターン投影)方式よりも取得速度は論理上遅くなりますが、3Dスキャナ各種で利用する際は、レーザーラインを長くしたり投影本数を増やしたりしてこれらを補っています。

使用しているレーザー光源の種類によって多少の違いはありますが、比較的高精度な計測が可能な方式で、工業製品や小型部品などのスキャニングを得意としています。

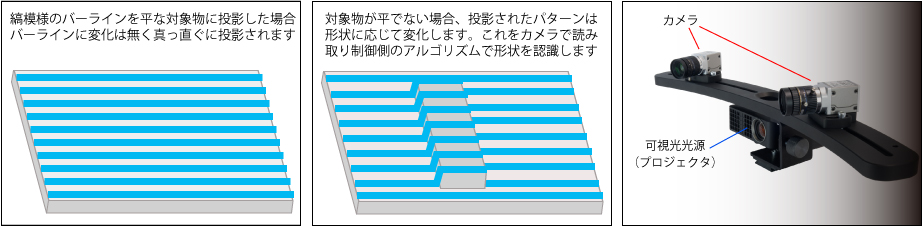

レーザーの代わりにプロジェクタやLED、あるいはNIR(近赤外)などを光源とし、特定のパターン(縞模様・グリッド・ドット・ランダムパターンなど)の光を対象物に投影します。

このパターンは、プロジェクターによって正確に制御・生成されます。

対象物表面に投影されたパターンを高解像度のCCDカメラやCMOSセンサーなどで斜めから撮影します。このとき、投影されたパターンは、対象物の表面が平坦であれば、そのままの形で映りますが、対象物の表面に凹凸がある場合、投影されたパターンは変形(歪み)して表面上に映し出されます。

この「歪み方」をカメラで撮影し、その画像データをコンピュータで解析します。

投影されるパターンはあらかじめ分かっているため、"正しい"投影パターンとカメラで撮影された歪んだパターンの間のズレや変形を三角測量の原理や位相解析などの複雑なアルゴリズムを用いて計算し、対象物の各点までの距離その空間上の点の三次元座標(X, Y, Z)を算出します。

構造光方式はレーザーの『一点毎を同時にスキャン』する方式とは異なり、視野全体を一体でスキャンするため、比較的高速にスキャニングできる機種が多いと言われています。

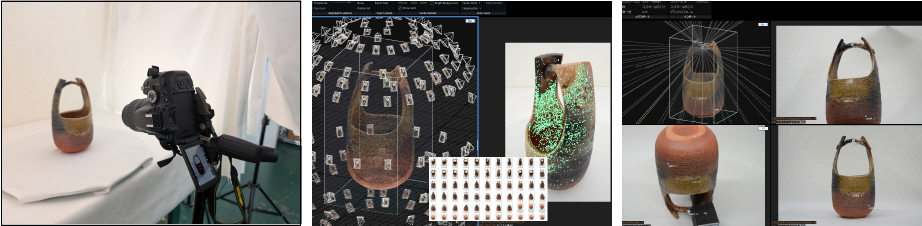

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) やSURF (Speeded Up Robust Features) などの1. SfM (Structure from Motion)アルゴリズムを用いて特徴点(コーナーやエッジ)を抽出し、異なる画像間で同じ特徴点を見つけ出します。この同一の特徴点からカメラの相対的な位置関係から空間上の座標点を割り出していきます。この処理はあくまでも特徴点の同意がはっきりした箇所のみで行われ、点間の粗データが生成されます。

次に、MVS(Multi-View Stereo)というアルゴリズムで、より密度の高いデータを生成していきます。

SfMで推定されたカメラの位置と向き、更にSfMで生成された点情報を利用します。

各カメラからの視点に基づき、ピクセルごとの深度(奥行き)を推定します。これは、異なる画像からの対応するピクセル間の視差を利用して行われます。そういった意味では三角測量法と似た考え方でもあります。各画像から推定された深度をマッピング統合しながら、より詳細な形状を復元していきます。

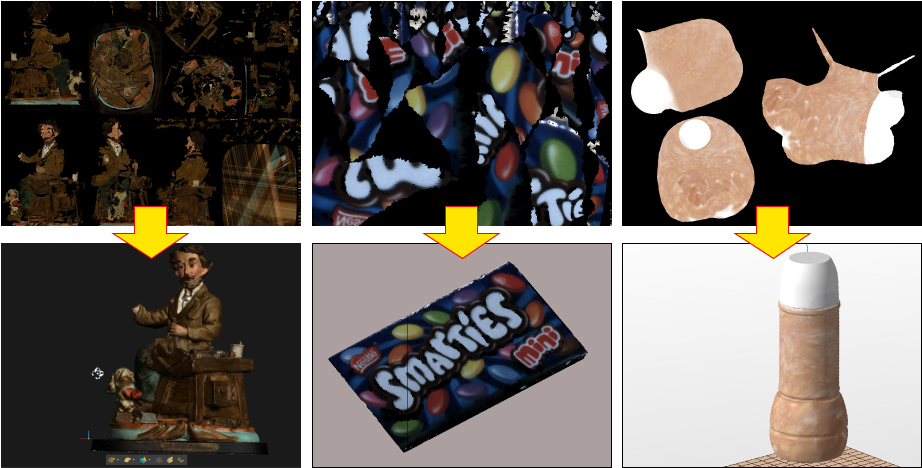

ここで生成されたデータはすぐさまメッシュ化され、元の入力写真から色や質感の情報をメッシュデータにマッピングし、高解像度のテクスチャがより鮮明に表現される3Dデータが生成されます。

高解像度でリアルなテクスチャを表現できる他、大規模なオブジェや風景なども3Dモデル化が可能です。一方、特徴的な形状が無い対象物では関連付けが難しく立体化できないことや、写真の質や枚数によって生成される立体モデルの品質が左右されることがあります。

光の速さは常に一定であるため、飛行時間を正確に計測できれば正確な距離を割り出すことができます、しかし、秒速30万キロメートルという非常に速い速度であるため、非常に短い時間を高精度に計測する事ができる専用のセンサーや回路が必要になります。

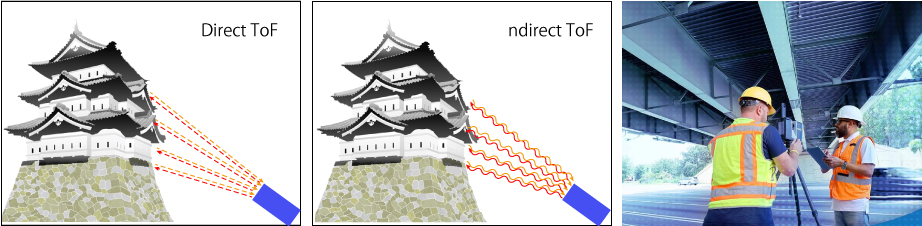

時間飛行方式(ToF)には主に2つのタイプがあります。

●直接ToF (Direct ToF: dToF)

光源から短いパルス光を照射し、そのパルスが対象物に当たって反射し、センサーに戻ってくるまでの時間を直接計測します。

太陽光下においても比較的影響を受けにくく、長距離の計測に適した方式ですが、解像度が低い傾向があります。

●間接ToF (Indirect ToF: iToF)

連続的に変調された正弦波状の光を照射し、反射してきた光の位相(波のずれ)を測定することで距離を算出します。光の飛行時間に応じて位相がずれることを利用します。

短距離の計測では高い精度を発揮しますが、太陽光の影響を受けやすい傾向があります。

これらのように時間飛行方式(ToF)は、広範囲を高速スキャンすることができるため、建物やプラント、地形などの広大なエリアをスキャンするのに適しています。また、ドローンなどによる空撮による広域測量などにも利用される方式です。■ 3Dスキャナの種類(タイプ) ■

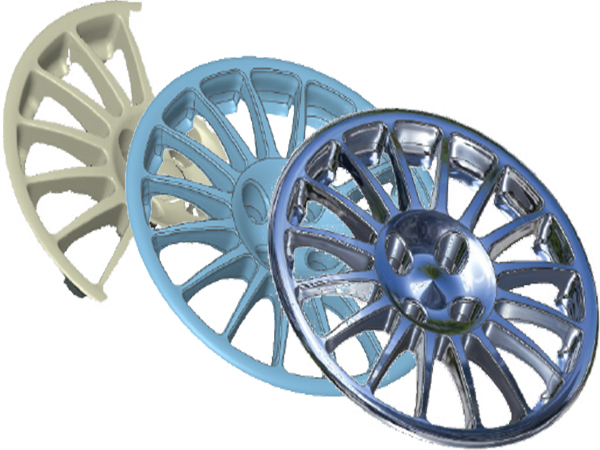

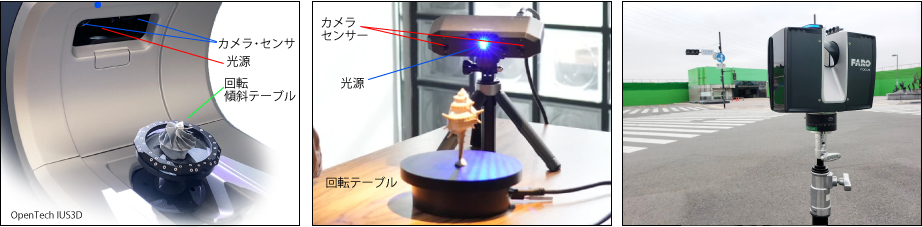

一般的に固定タイプの3Dスキャナは、非接触式でミクロン単位の測定が可能な高精度・高解像度の機種が多く、精密部品や工業製品の検査、リバースエンジニアリングに適しているとされています。

また、外部からの振動や手ブレの影響が少ないため設置環境が安定しているので、データのばらつきが少なく繰り返し性・安定性に優れています。

制御ソフトウェアと連携しながら高度なアルゴリズムで高性能な演算処理が可能になり、複雑な形状にも対応することができます。ターンテーブルやロボットアームと組み合わせることで自動スキャンが可能となり、長時間のスキャンや複雑な処理にも対応することができます。

一方、据え置き設置が前提となるためアクティブな持ち運びには不向きで、スキャンしたい対象物をスキャナの前に持ち込む必要があります。

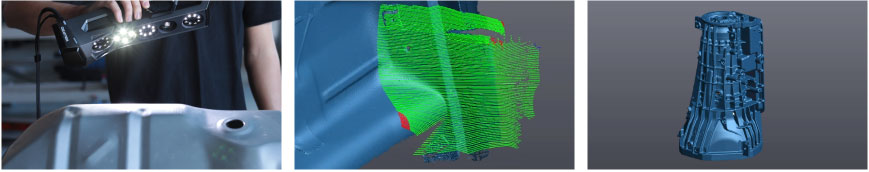

手で持ってあらゆる角度からスキャンできるため、複雑な形状や入り組んだ部分もスキャンしやすく、死角になりやすい箇所も効率的にデータを取得できます。リバースエンジニアリングや文化財のデジタルアーカイブなど、細部の再現性が求められる場合に強みを発揮します。

また、多くの機種ではスキャンしながらその状況を接続したPCで確認しながら作業を行えます。これにより、スキャンモレやデータの欠損をその場で発見し修正できるため、後からの追加撮影や修正作業を減らした効率的なデータ収集が可能です。

直感的な操作が可能なモデルが多く、専門的な知識や技術がなくてもある程度の精度でスキャンが可能ということもメリットと言えるでしょう。近年ではモバイルバッテリを搭載し、PCとの接続も不要なワイヤレス機も登場しており、その活用範囲はさらなる広がりを見せています。

一方、スキャンを行うオペレーターの技量によりデータの品質にばらつきが出やすい傾向があるほか、手ブレによるノイズが発生する可能性があります。

また、固定タイプやトラッカータイプの高精細な3Dスキャナと比較すると、解像度や精度が若干劣る場合があります。特に広範囲であるにもかかわらず、一部で微細な部品や高い寸法精度が求めらるような場合は、ハンディタイプと他のタイプを組み合わせて使用する方が効率的、且つ、高精度のスキャニングを得られることがあります。

レーザートラッカーはスキャナの位置と姿勢をリアルタイムで高精度に追跡しています。このため、トラッカータイプで使用されるハンディタイプ3Dスキャナには周囲に位置認識用のマーカーが張り巡らされてます。

また、この高度なトラッキング技術を搭載している機種では、対象物にマーカーを貼らずにスキャンできるものも多く、準備の手間の削減や対象物を傷つける心配も減少します。

トラッカーの測定範囲内であれば、スキャナを移動させながら広大な対象物をスキャンできるので、数十メートルにも及ぶ大型の対象物(航空機、大型機械、プラント設備など)の取得に適しています。

通常のハンディタイプの3Dスキャナは、スキャナ自身の内部センサーや対象物の形状特徴を頼りに位置合わせを行うため、長距離や広範囲のスキャンになればなるほど誤差が蓄積されやすくなり、「容積精度」が悪くなる傾向があります。しかし、トラッカータイプは、レーザートラッカーが外部からスキャナの絶対位置を正確に監視するため、この誤差の蓄積を大幅に抑え、広範囲をスキャンしても非常に高い精度を維持できる点が最大の強みです。数メートルの離れた位置からでも0.1mm以下の精度で計測できるモデルもあります。

広範囲を高精度でスキャニングできる一方でトラッカーの設置や初期調整が必要であり、この作業には知識や経験が必要になってくる場合があります。また、トラッカータイプの3Dスキャナは比較的高額になりがちという点があるのも事実です。

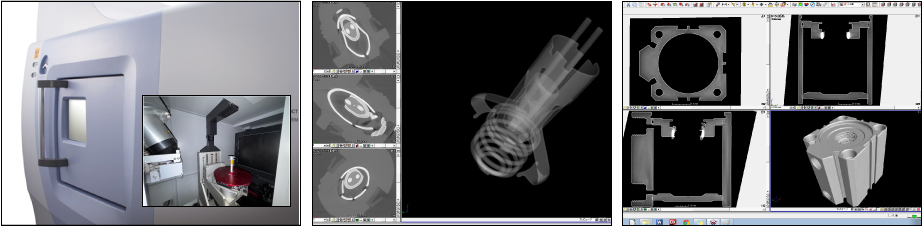

光線が当たる・見える場所のみを3Dデータ化できる光学式3Dスキャナに対し、外部からは見えない内部の形状や寸法を正確に測定することが可能で、対象物を破壊することなく内部の欠陥(クラックやボイド、異物混入など)や構造をも詳細に可視化することができます。周知のとおり、X線は物質を透過するため、透明な樹脂や光沢のある金属や複雑な多層構造の部品など、従来の光学式3Dスキャナでは難しかった対象物でもスキャンが可能なうえ、長時間低線量で撮影することで、高精度・高解像度のデータを取得することができます。

これらにより、内部形状を含む完全な3Dデータを生成し、リバースエンジニアリング、設計検証、CAEへの連携など幅広い用途に活用することができます。

一方、産業用CTスキャナは非常に高価な装置であり、設置環境を含め導入には多額の設備投資が必要になります。また、取得した3Dデータの解析には画像に現れるアーチファクト(X線透過の特性により発生するノイズや偽像)の理解と、その影響を考慮した知識と経験が必要になってきます。

産業用MRIは産業用CTスキャンと同様の特徴・利用方法を持ちますが、放射線を使用しないため対象物に放射線損傷を与える心配がありません。

一方、強力な磁場を発生させるための超電導磁石や冷却システム(液体ヘリウムなど)が必要となるため、装置自体の導入コストが高く、維持管理にもコストがかかります。

しかしながら、産業用MRIの分野でも技術革新が進んでおり、ヘリウムフリー技術や小型で持ち運び可能な卓上型MRI装置も開発されており、より手軽に導入できる選択肢が今後増えてくることで、産業界での活躍の場も広がっていくと期待されています。■3Dスキャンで扱われるデータ■

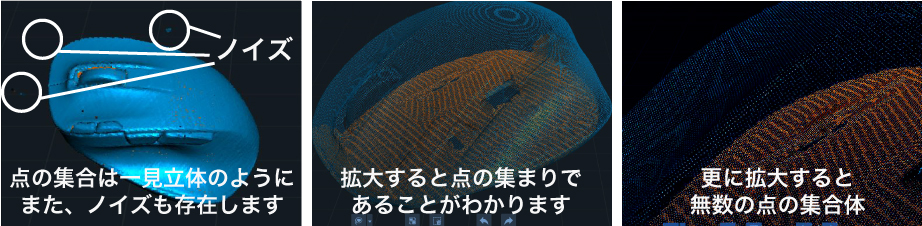

対象物の表面に対して無数の点の集まりで構成され、各点には X/Y/Zの三次元座標情報が含まれています。スキャナによっては各点に色情報(RGB)などが含まれる場合もあります。

データの密度が高いほど、物体の形状をより詳細に表現できますが、点が多いほどデータ容量が大きくなります。

一般的にはこの点群データはスキャンしたままのデータですので、不要な部分やノイズが含まれていることがあるため、これらからノイズを除去したり対象物の位置合わせなどの前処理が必要になってきます。

また、取得した点群データはそのままでは単なる「点の集まり」であり、そのままの状態ではCADソフトなどで編集が難しいため、次に説明するメッシュデータ(ポリゴンデータ)へ変換するのが一般的です。

点群データを頂点として点と点を線で結び、さらにその線を繋いで小さな三角形(ポリゴン)の集合体として物体の表面を表現します。このデータが一般的にメッシュデータやポリゴンデータと呼ばれるものです。

曲面もこれらの小さな三角形の集合によって対象物の近似的を表現します。三角パッチと呼ばれるのはこれが起源と言えるでしょう。三角形のサイズが小さいほどより滑らかな曲面や詳細な形状を再現できますがデータ容量は大きくなります。

これらメッシュデータは3Dプリンタで造形する際の主要なデータ形式であり、最も広く利用されているファイル形式といえます。

3Dプリントで利用する際の注意点として、メッシュデータに変換する際「公差値(Tolerance)」を小さくするとより元の形状に近いモデルが生成されますが、ファイルサイズは大きくなります。逆に、大きくするとパッチ数が少なくなりファイル容量も小さく済みますが、曲面がカクカクしたものになってしまいます。

また、穴が空いていたり面が正しく閉じていないと「塊」と認識できずに造形エラーの原因となります。

◎代表的なファイル形式

STL (Stereo Lithography)

1987年に3D Systemsにより開発されたファイル形式で、3Dプリンタの標準的なファイル形式として広く普及しています。最もシンプルなポリゴンデータ形式で、ほとんどのCADソフトでSTLに変換することができます。

OBJ (Wavefront OBJ)

STLよりも多くの情報(色やテクスチャ、法線など)を保持できるため、CGやゲーム開発などでよく利用されます。また、多色造形が可能な3Dプリンタでも利用されています。

PLY (Polygon File Format)

点群データとポリゴンデータの両方を扱うことができ、色情報なども保持することができる形式です。

FBX (Filmbox)

Autodeskが開発した形式で、3Dモデル/アニメーション/テクスチャなど、より多くの情報を扱えるファイル形式です。

3MF (3D Manufacturing Format)

Microsoftを中心に開発された3Dプリンティングに特化した比較的新しい形式で、カラーやマテリアルなどの情報も保持できるファイル形式です。

テクスチャデータはJPEGやPNGといった画像データですが、各ピクセルが3D空間上のどの位置にあるか(XYZ座標)と、そのピクセルがどのような色をしているか(RGB値)を同時に記録しています。

前述したOBJ形式などのテクスチャ対応3Dデータでは、メッシュデータとは別に画像ファイルが保存されます。このとき、画像データだけを見ると単なる写真のようなデータではなく、3Dモデルを平面に展開したような歪な画像を見ることができます。これらは3Dモデルの各点の座標と一致するようにマッピングされているためです。

近年の3Dスキャナでは、3D形状を取得するためのカメラ・センサーとは別に、テクスチャ取得用のカラーカメラ(RGBカメラ)が搭載されているものがあり、点群データとテクスチャデータ同時に取得できる機種が増えてきました。

産業用CTスキャナでも例に漏れず、取得されるデータはDICOMデータとして保存されます。

基本的にDICOMデータは二次元のモノクロ断層画像を一定のピッチ(間隔)で連続して撮影した画像データです。この2Dのスライス画像を重ね合わせていくことで三次元のボリュームデータとして表現することができます。

これにはDICOMデータを扱うことができる専用のソフトウェアが必要で、DICOMデータに含まれるピクセルデータ(ボクセル)から立体的なモデルを生成していく技術(ボリュームレンダリング)により実現することができます。

そういう意味でDICOMデータは、3Dモデルを作るための元データと言えるでしょう。

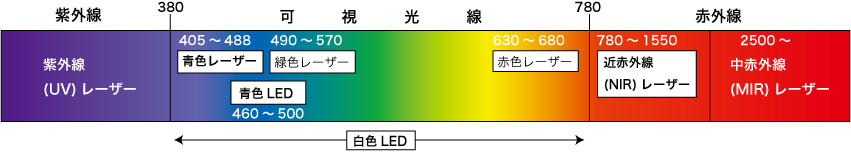

光源の進化が3Dスキャナの性能向上を牽引 近年、3Dスキャナは目を見張る進化を続けています。その理由は『光源』とそれを受け取るセンサー類の進化とも言えます。 3Dスキャナ:どんな光源があるの? 一般的に3Dスキャナと呼ばれる機器は、何らかの光をワークに照射しその投影された光を読み取り解析、もしくは、反射してきた光をセンサーで受け止めワークの形状を『結像』することで3Dデータを構築していきます。 なぜ新しい光源が採用されているの? これまでの3Dスキャナに対してどのようなイメージをお持ちですか? 3Dスキャナの光源の特徴 現在3Dスキャナの光源として主流となった『ブルーレーザー』『近赤外(NIR)』『可視光(LED/プロジェクタ)』について、主な特徴をまとめてみました。

■ 3Dスキャナに使われる光源 ■

この節では光源にフォーカスしその特徴を解説してまいります。

近年の光学系技術進化により様々な光源が開発され、3Dスキャナにも搭載されるようになりました。そして今、『ブルーレーザー』『近赤外(NIR)』『可視光(LED/プロジェクタ)』が、3Dスキャナの光源としてスタンダードになりつつあります。

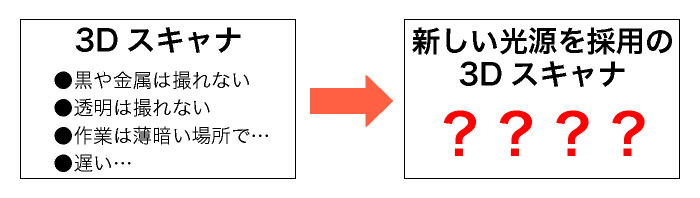

『黒系や金属は撮れない』『スキャニングは薄暗い場所で』『遅い…』などではないでしょうか?

いま、新たな光源やセンサーの採用により3Dスキャナが『不得意』とされていた様々なことが克服されつつあります。

次の章では、3Dスキャナのスタンダードな光源である『ブルーレーザー』『近赤外(NIR)』『可視光(LED/プロジェクタ)』に関して、それぞれの特徴を解説してまいります。

| 光源種別 | 波長 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ブルーレーザー | 405~480nm | ●波長が短い可視光 ●表面反射の影響や拡散が少なくノイズが少ない ●自然光と干渉しにくい |

| NIR(近赤外)レーザー | 780~1550nm | ●非可視光線の赤外線としては短い波長 ●色の影響を受けにくい ●暗い場所でも届く |

| 可視光(LED/プロジェクタ) | 380~780nm | ●可視光であるため安全 ●比較的広範囲/高速な機種が多い ●色情報取得に強い |

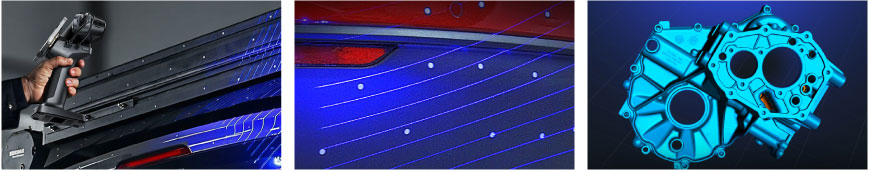

01■青色(ブルー)レーザー 01 405nm~480nmと比較的短い波長の可視光線をブルーレーザーと定義されています。 02■近赤外レーザー(NIR:Near Infrared) 02 赤外線の中でも可視光線に近い波長780nm~1550nmの被可視光線で、3Dスキャナでは850nm前後の光線を構造化(パターン)投影し利用されることが多い。 03■可視光(LED/プロジェクタ) 03 対象物に構造化(パターン)光を投影してスキャンを行う際に光源として利用されています。微細なディテールの取得や精度を必要とするスキャニングに適しています。■光源の特徴■

3Dスキャナに搭載されるブルーレーザーの多くは420nm前後のものが多く、その特徴として『黒や濃色に対して吸収されにくく正確に反射しやすい』。すなわち、黒や濃色の対象物をスキャンできるというメリットがあります。また、周囲光の影響を受けにくく拡散しにくい特性を持つため、屋外でのスキャンや金属ワークのスキャンにも対応することができます。

何よりも、その短波長と小さなスポット径により、高解像度のスキャンが可能になります。

対象物の色彩を捉える能力が優れているため、フルカラースキャン時も高品質なデータ取得が可能なうえ、マット調であれば黒や濃色系、金属ワークに対応する機種も存在します。また、ワンショットの取得領域も広く凹凸の多い対象物でも深く浸透する特徴を持つことから、複雑なディテールや意匠を持つ対象物の取得を得意とします。目に優しい特性と合わせて、人体や顔などのスキャンをマーカー無しで行うこともできます。

LEDは小型・軽量機に、多彩なパターン投影により整合性を高めるプロジェクタ光源は精度を求める据え置き型機種に採用されることが多い。

可視光であるため周囲光の影響を受けやすいのは否めず、黒や光沢のある対象物のデータ取得は不得意であるため、スキャン用スプレーの使用が推奨されます。また、スキャニング作業は少し暗所の方が望ましいといわれています。

まとめ:何を撮る?どう使う?が最大のポイント

3Dスキャナには数多くの種類があり、仕組みがあり、光源があり、それぞれには長所と短所、得手/不得手があることがわかりました。

最近ではこれら様々な要因の長所を「いいとこ取り」し、ハイブリッドで補完する機種も現れています。

いずれにしましても、3Dスキャンを行うにあたってどのような成果物(データ)を求め、どのように活用するかを明確にしたうえで、どのような機種を選定するのかが重要になってきます。

可能であれば実際に撮りたいものをいくつかの機種でスキャンし、事前に評価できるのが理想の選定方法かもしれませんね。